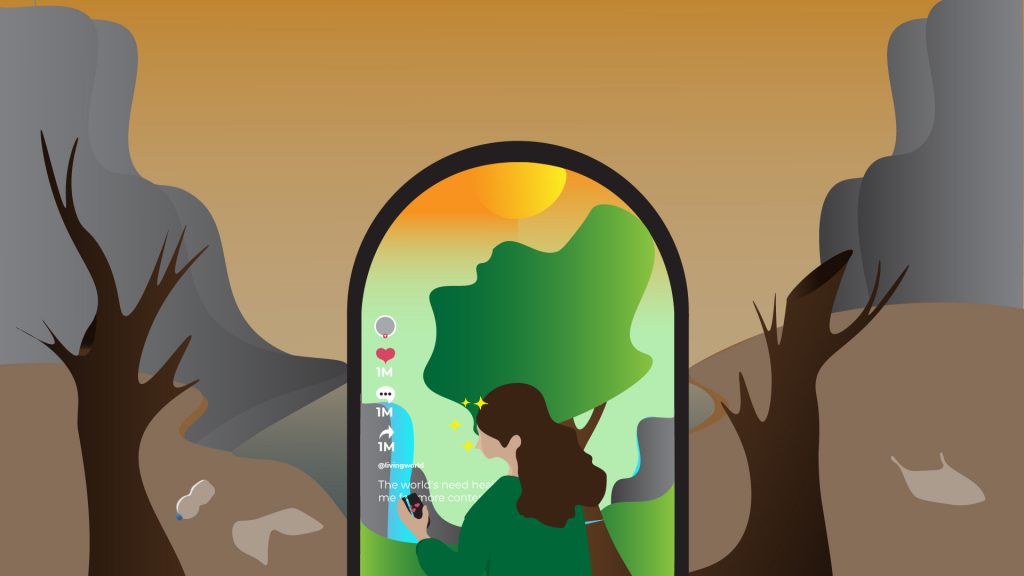

TikTok & “Green Influencers”: Mampukah Mereka Membuat Perubahan?

Ilustrasi oleh Irhan Prabasukma

Aktivisme digital adalah sebuah topik yang kerap didiskusikan pada beberapa tahun terakhir, dimulai dari bagaimana hashtag #MeToo dan #BlackLivesMatter menyebar ke seantero dunia. Selain dua gerakan yang fokus pada kekerasan seksual dan rasisme tersebut, gerakan lingkungan juga bukan hal asing di Internet. Semakin banyak organisasi-organisasi akar rumput yang masuk ke ruang-ruang daring dan berupaya untuk meningkatkan kesadaran. Di kalangan publik mainstream, veganisme, imbas fast fashion terhadap lingkungan, dan gaya hidup ramah lingkungan menjadi topik-topik yang umum dibicarakan.

Twitter telah menjadi platform yang paling sering dihubungkan dengan gerakan sosial dalam beberapa tahun belakangan. Meskipun demikian, dengan semakin masifnya penggunaan TikTok, konten-konten bertema lingkungan di platform tersebut menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan. Video-video dengan hashtag #climatechange ditonton sampai 1.4 milyar kali, #globalwarming ditonton sampai 810.3 juta kali, dan video dengan hashtag #sustainableliving sudah ditonton sampai 398.2 juta kali sejauh ini.

Dengan pendekatan-pendekatan yang beragam, kreator video tentang perubahan iklim cenderung memanfaatkan aspek-aspek aplikasi tersebut yang membuat unggahan menjadi viral, seperti yang kerap terjadi pada memes—mengunggah video pendek yang memanfaatkan musik serta caption, yang kemudian direspon, ditiru, dan direproduksi oleh pengguna lain. Semakin banyak interaksi yang diperoleh video tersebut, semakin tersebar luas video tersebut ke berbagai audiens.

Meskipun fitur-fitur dalam aplikasi itu membantu kreator aktivis untuk mencapai audiens yang lebih luas, aktivisme yang mengandalkan keviralan juga memiliki kekurangan. Aktivisme ini membuat gerakan sosial dipandang sebagai sebuah tren, sesuatu yang perlu diperhatikan hanya ketika populer saat ini saja. Hal ini dianggap bisa mendorong terjadinya “clicktivism” dan pencitraan.

Clicktivism (juga dikenal sebagai “slacktivism”) merujuk pada aktivisme yang dilakukan secara daring, umumnya melalui klik suka, bagikan, retweet, partisipasi dalam petisi daring dsb. Dalam diskusi awal mengenai aktivisme, clicktivism dipandang sebagai sebuah tindakan sepele yang dilakukan dengan upaya paling minimal, tidak berdampak, dan tidak disukai.

Meskipun demikian, banyak yang kemudian berpendapat bahwa, betul clicktivism mungkin tidak mengikuti pola tradisional kerja-kerja sosial berdampak, tetapi publik yang terjejaring bekerja dengan cara berbeda. Clicktivisme bisa cukup membuat geger dan bermakna. Tak bisa dipungkiri, Internet memberikan kuasa pada orang-orang termarginal, yang mungkin tidak memiliki agensi di luar ruang-ruang daring, untuk bersuara dan didengarkan.

Kini, semakin banyak jurnalis dan aktivis yang mulai bersuara melawan penggunaan kata “slacktivism.” Mereka menjelaskan bagaimana istilah tersebut mengejek orang-orang yang mulai memperhatikan sebuah isu tertentu. Setiap orang bisa mulai tertarik pada sebuah isu kapan saja, dan kita tidak mengecilkan hati mereka dengan berharap terlalu tinggi di awal.

Menurut Open Society Foundations, “teknologi digitial lebih memungkinkan untuk mengaktifkan orang-orang yang tidak aktif secara politik dibandingkan sebaliknya.” Ini bisa dilihat dari jumlah anak-anak muda yang mulai bersuara mengenai isu lingkungan di TikTok, aplikasi yang didominasi Gen Z.

“Showing They Care (Or Don’t): Affective Publics and Ambivalent Climate Activism on TikTok” adalah sebuah riset yang dilakukan oleh Samantha Hautea, Perry Parks, Bruno Takahashi, dan Jing Zeng. Riset tersebut mengungkapkan, “mereka (remaja dan dewasa muda) bisa jadi tidak benar-benar memahami penyebab dan imbas naiknya suhu bumi dan mungkin juga tidak menawarkan solusi konkrit dan praktis, tetapi mereka membangun jejaring atmosfer kepedulian yang mempengaruhi setidaknya orientasi satu generasi terhadap persoalan publik.”

Anak muda aktivis dan kreator TikTok juga memahami pentingnya mengalihkan narasi yang mendukung daripada yang mencela. EcoTok, sebuah kolektif anak muda yang membagikan konten-konten lingkungan di TikTok, telah membahas isu shaming atau celaan dalam lingkup isu lingkungan. Sering kali, orang terlalu fokus menegakkan standar tinggi yang mustahil untuk diri mereka sendiri dan orang lain dalam upaya menjadi lebih berkesadaran akan kelestarian lingkungan.

Abbie Richards, salah satu pendiri EcoTok, juga berbicara mengenai pentingnya beralih dari “eco doom”. “Eco doom” dan narasi-narasi serupa berupaya untuk membuat orang-orang yang tidak aktif secara politik untuk mulai peduli pada lingkungan dengan mengatakan bahwa “dunia ini sedang sekarat” dan “tamatlah kita”. Narasi-narasi tersebut bisa menjadi senjata makan tuan dan hanya akan membangkitkan rasa bersalah, malu, dan tidak berguna seolah-olah tidak ada solusi.

Ketika sampai di sini, yang paling utama adalah kepedulian yang ajek, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Semua perlu memulainya, dan bagi banyak orang, bisa saja itu melalui TikTok. Aktivisme digital memiliki peran, dan “green influencers” harus mengetahui kekuatan dan keterbatasan mereka dalam menanam benih tersebut. Aktivisme digital yang efektif harus mendukung pertumbuhan dalam diri audiens, kemudian menerjemahkannya ke dalam aksi-aksi nyata.

Editor: Nazalea Kusuma

Penerjemah: Iffah Hannah

Untuk membaca versi asli tulisan ini dalam bahasa Inggris, klik di sini.

Terima kasih telah membaca!

Membership Individu Tahunan Green Network Asia – Indonesia mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional Anda dengan akses online tanpa batas ke platform “Konten Eksklusif” kami yang didesain khusus untuk membawakan wawasan lintas sektor tentang pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan keberlanjutan (sustainability) di Indonesia dan dunia. Nikmati manfaat Membership, termasuk -namun tidak terbatas pada- pembaruan kabar seputar kebijakan publik & regulasi, ringkasan temuan riset & laporan yang mudah dipahami, dan cerita dampak dari berbagai organisasi di pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil.

Tia adalah penulis kontributor untuk Green Network Asia. Saat ini bekerja sebagai Client Executive di sebuah perusahaan konsultan komunikasi global berbasis di Jakarta.

Tindakan Radikal untuk Menyelamatkan Ekosistem Mangrove Indonesia

Tindakan Radikal untuk Menyelamatkan Ekosistem Mangrove Indonesia  ASEAN dan Uni Eropa Dukung Konektivitas Berkelanjutan Pendidikan Tinggi melalui Program SCOPE-HE

ASEAN dan Uni Eropa Dukung Konektivitas Berkelanjutan Pendidikan Tinggi melalui Program SCOPE-HE  Memperbaiki Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Memperbaiki Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan  Australia Godok RUU Hak Perumahan untuk Atasi Krisis Perumahan

Australia Godok RUU Hak Perumahan untuk Atasi Krisis Perumahan  Meningkatkan Kapasitas SDM Kesehatan Lintas Sektor untuk Mengantisipasi Zoonosis

Meningkatkan Kapasitas SDM Kesehatan Lintas Sektor untuk Mengantisipasi Zoonosis  Menjaga Kesehatan Mental Penduduk Perkotaan dengan Meningkatkan Keanekaragaman Hayati

Menjaga Kesehatan Mental Penduduk Perkotaan dengan Meningkatkan Keanekaragaman Hayati