Potensi Enhanced Coalbed Methane (ECBM) sebagai Solusi Transisi Menuju Net Zero

Ilustrasi: Irhan Prabasukma.

Kenaikan emisi global dan menipisnya cadangan minyak dan gas bumi menempatkan Indonesia dalam persimpangan kritis. Di tengah seruan dunia untuk menuju Net Zero Emission (NZE), teknologi Enhanced Coalbed Methane (ECBM) muncul sebagai solusi potensial yang belum mendapat perhatian yang semestinya di Indonesia.

Urgensi Transisi Energi

Menurut tim Global Carbon Project pada laporan yang berjudul “Global Carbon Budget”, emisi CO₂ dari bahan bakar fosil diperkirakan meningkat 0,8% pada 2024 dan mencapai rekor tertinggi sebesar 37,4 gigaton CO₂. Tidak hanya itu, hal ini juga diikuti dengan rata-rata suhu dunia yang terus meningkat hingga 1,5°C pada 2024, menjadikannya tahun terpanas dalam 175 juta tahun terakhir. Fenomena ini mendorong berbagai negara untuk meningkatkan upaya pengurangan emisi CO₂ guna menekan laju pemanasan global. Salah satu solusi yang mulai mendapatkan perhatian adalah CCUS.

Selain itu, menurut data Kementerian ESDM pada tahun 2024, cadangan terbukti minyak bumi di Indonesia hanya tersisa 2,29 miliar barrel, sedangkan cadangan terbukti gas bumi berada di angka 55,76 triliun kaki kubik (TCF). Hal ini mengharuskan Indonesia untuk memulai transisi dari minyak dan gas bumi konvensional menuju minyak dan gas bumi nonkonvensional, salah satunya adalah Coalbed Methane (CBM). Dalam hal ini, integrasi CCUS pada reservoir CBM di Indonesia menawarkan dua keunggulan: mengurangi emisi CO₂ dan mendukung Enhanced Coalbed Methane (ECBM).

Apa itu Coalbed Methane (CBM) dan ECBM?

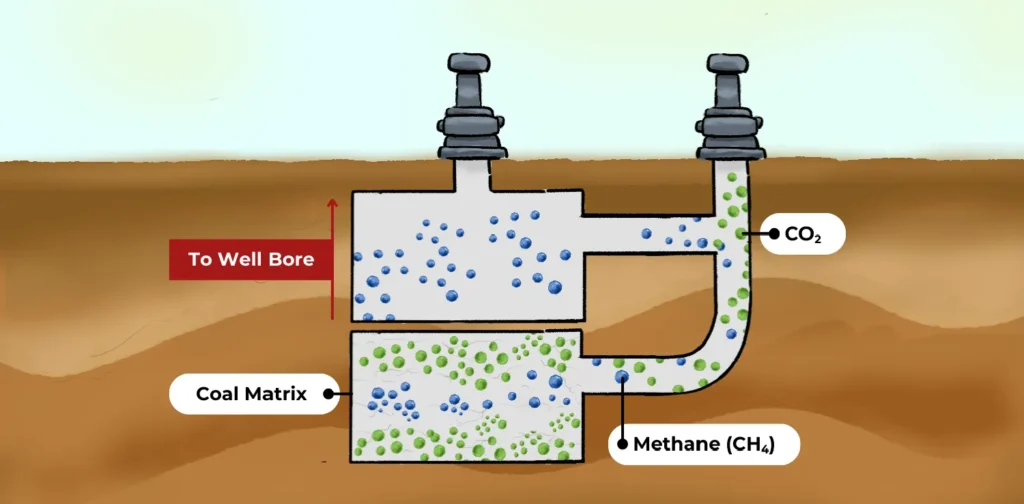

Coalbed methane (CBM) adalah bentuk gas hidrokarbon nonkonvensional yang terutama terdiri dari metana (CH4) dan dihasilkan serta disimpan di lapisan batubara dalam keadaan teradsorpsi. CBM telah dikenal lama terutama pada penambangan bawah tanah (underground mining) sebagai gas tambang yang seringkali mencelakai pekerja tambang. Namun, saat ini gas tambang ini dapat diproduksikan dan dimanfaatkan. Hal ini juga mencegah gas tambang yang didominasi oleh metana ini untuk keluar dan merusak atmosfer.

Gas metana adalah bagian dari hidrokarbon dan merupakan komponen utama gas alam yang tidak berwarna dan tidak berbau. Gas ini memiliki nilai kalori yang tinggi dan mudah digunakan, baik sebagai bahan bakar untuk memasak (gas LPG), kendaraan, dan menghasilkan listrik. Gas metana juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat pupuk. Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi dan pemanfaatan gas metana, dalam hal ini adalah CBM, mengingat kegunaannya yang sangat banyak.

Namun, agar CBM tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendukung komitmen iklim nasional, maka akan jauh lebih strategis jika produksi CBM diintegrasikan dengan penerapan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS). CCUS adalah metode penangkapan karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, dan menyimpannya secara permanen atau memanfaatkannya. Ketika CBM diintegrasikan dengan CCUS, teknologi ini dikenal sebagai Enhanced Coalbed Methane (ECBM) yang tidak hanya meningkatkan produksi gas metana dari lapisan batubara, tetapi juga secara aktif menangkap dan menyimpan CO₂. Inilah yang menjadikan ECBM sebagai solusi dua arah: mendukung ketahanan energi sekaligus menekan laju emisi karbon.

Potensi Besar CBM di Indonesia

Cadangan CBM Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia, dengan cadangan CBM prospektif sekitar 453.3 triliun kaki kubik (TCF). Sayangnya, meski potensi CBM Indonesia termasuk besar, pengembangannya belum menjadi prioritas nasional dalam strategi transisi dan ketahanan energi. Padahal, dengan menyimpan CO₂ di lapisan batubara, proyek ECBM berpotensi memperoleh kredit karbon, serta memberikan insentif ekonomi tambahan bagi operator dan investor.

Hal ini akan meningkatkan daya tarik investasi dalam proyek ECBM di pasar global. Sebagai negara yang tengah menghadapi krisis iklim sekaligus ketahanan energi, Indonesia tidak boleh melewatkan peluang yang ditawarkan oleh ECBM yang terintegrasi dengan CCUS. Teknologi ini tidak hanya mengurangi emisi karbon dari sektor energi, tetapi juga dapat menjadi solusi transisi bagi pihak-pihak yang terdampak kebijakan phase-out batubara, seperti perusahaan tambang dan PLTU batubara. Dengan penerapan ECBM, lapisan batubara yang sebelumnya tidak produktif dapat dimanfaatkan untuk produksi metana sambil menyimpan karbon dioksida, sehingga memberikan kesempatan bagi perusahaan batubara untuk melakukan transisi (soft-landing) sebelum penghentian operasional secara penuh sekaligus berkontribusi dalam ketahanan energi nasional.

Pendekatan Geofisika

Pelaksanaan CCUS telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2023 yang memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi dalam teknologi CCUS di sektor hulu migas. Dengan adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan CCUS, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan teknologi CCUS sebagai bagian dari strategi transisi energi dan upaya mitigasi perubahan iklim.

Sayangnya, penerapan CCUS untuk ECBM menghadapi berbagai tantangan teknis dan geomekanik yang signifikan. Dalam hal ini, pendekatan geofisika dibutuhkan untuk kebutuhan karakterisasi formasi batubara yang kompleks, penilaian risiko kebocoran, dan monitoring zona injeksi. Berbagai metode geofisika dapat digunakan secara terpadu untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi bawah permukaan, baik sebelum, selama, maupun setelah proses injeksi CO₂ dilakukan. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi:

- Seismik refleksi: Memetakan ketebalan, geometri, dan kontinuitas lapisan batubara.

- Time-lapse seismic (4D seismic): memantau pergerakan CO2 secara spasial dan temporal.

- Elektromagnetik: mendeteksi anomali konduktivitas yang berkaitan dengan pergerakan fluida.

- Microseismic pasif: mendeteksi gempa mikro akibat tekanan dan potensi rekahan.

Di Shizhuang Town, Provinsi Shanxi, Tiongkok, misalnya, para peneliti menerapkan beberapa metode geofisika seperti Time-lapse DAS-VSP (Distributed Acoustic Sensing – Vertical Seismic Profiling) untuk merekam perubahan amplitudo seismik akibat injeksi CO₂, pemantauan mikroseismik pasif untuk mengetahui arah migrasi CO2, dan penggunaan inSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) untuk pemantauan deformasi permukaan.

Perlu Kolaborasi

CCUS dapat membantu mencapai target Net Zero Emission 2060, dan Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkannya melalui teknologi ECBM. Dengan sumber daya CBM yang berlimpah, ECBM dapat menjadi solusi transisi yang relevan untuk mengurangi emisi dari sektor-sektor tinggi karbon seperti PLTU batubara dan industri baja dan semen. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa ECBM bukanlah solusi absolut, melainkan solusi “jembatan” sebelum Indonesia mencapai net-zero pada 2060. Oleh karena itu, ECBM tidak boleh menjadi dalih untuk membuka proyek tambang baru, melainkan sebagai strategi dekarbonisasi dari sumber daya yang sudah ada. Untuk mewujudkan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi agar ECBM benar-benar berfungsi sebagai jembatan menuju net zero.

Editor: Abul Muamar & Lalita Fitrianti

Terbitkan thought leadership dan wawasan berharga Anda bersama Green Network Asia, pelajari Panduan Artikel Opini GNA.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Nahda adalah mahasiswa Program Studi Teknik Geofisika di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia memiliki minat pada bidang energi terbarukan.

Membiarkan Hutan Pulih Sendiri sebagai Pendekatan yang Lebih Hemat Biaya

Membiarkan Hutan Pulih Sendiri sebagai Pendekatan yang Lebih Hemat Biaya  Membingkai Ulang Tata Kelola di Era Kebangkrutan Air

Membingkai Ulang Tata Kelola di Era Kebangkrutan Air  PSN Tebu Merauke: Penggusuran Masyarakat Adat dan Deforestasi yang Berlanjut

PSN Tebu Merauke: Penggusuran Masyarakat Adat dan Deforestasi yang Berlanjut  Memperkuat Ketahanan di Tengah Ketergantungan yang Kian Besar pada Infrastruktur Antariksa

Memperkuat Ketahanan di Tengah Ketergantungan yang Kian Besar pada Infrastruktur Antariksa  Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?

Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?  Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit

Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit