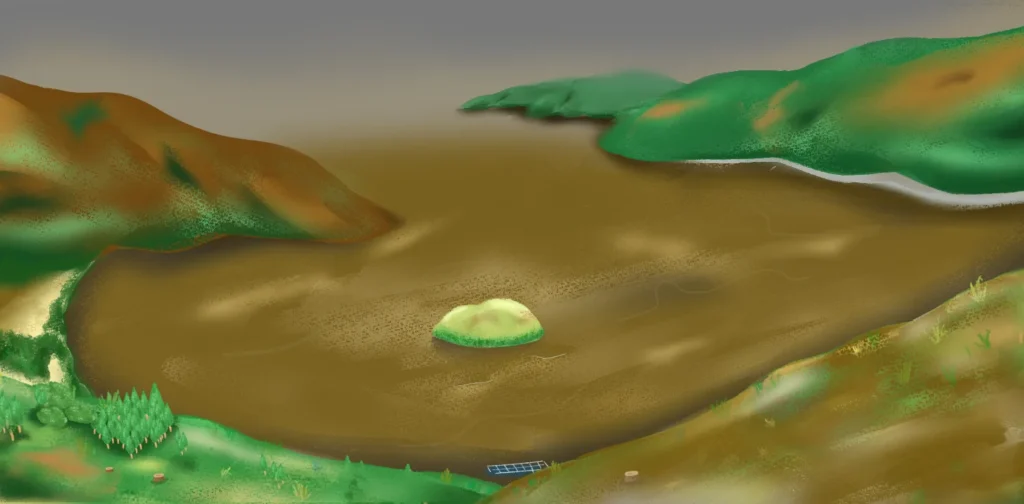

Neokolonialisme Terselubung dalam Kemasan “Sustainable Tourism” di Danau Toba

Ilustrasi: Irhan Prabasukma.

Banyak wilayah di Indonesia yang memiliki bentang alam dan panorama yang luar biasa, menjadikannya destinasi wisata unggulan yang menarik minat banyak wisatawan, baik nasional maupun internasional. Namun, overtourism dan praktik pengelolaan pariwisata yang tidak berkelanjutan telah mengikis keindahan alam dan budaya lokal, serta berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Bali. Lantas, pemerintah berambisi mengembangkan destinasi-destinasi pariwisata superprioritas di beberapa daerah, termasuk Danau Toba di Sumatera Utara, dengan konsep yang diklaim sebagai sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan.

Namun, pengembangan pariwisata di Danau Toba justru menyimpan bentuk neokolonialisme terselubung yang dapat dilihat setidaknya dari tiga aspek utama: komodifikasi budaya masyarakat adat, eksploitasi lingkungan dalam pembangunan, dan jerat ketergantungan masyarakat lokal terhadap sektor pariwisata.

Komodifikasi Budaya: tradisi dan budaya dijual demi pariwisata

Dengan luas sekitar 1.145 km², Danau Toba dikelilingi oleh delapan kabupaten yang masing-masing memiliki kekhasan adat dan budaya Batak. Keanekaragaman budaya ini menjadi daya tarik besar bagi wisatawan. Sayangnya, budaya lokal perlahan mengalami komodifikasi demi menarik minat wisatawan.

Misalnya, pertunjukan seperti Sigale-gale yang semula merupakan ritual pengantaran arwah, kini ditampilkan rutin tanpa makna spiritual dan sakralnya untuk memenuhi ekspektasi wisatawan. Hal serupa terjadi pada ritual Mangalahat Horbo Bius, yang dulunya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, namun kini dipertontonkan sebagai atraksi wisata dalam rangkaian acara Horas Samosir Fiesta. Meskipun menuai penolakan dari tokoh adat, pemerintah daerah setempat melalui kekuasaan politiknya dapat mengatur jadwal upacara adat sesuai kepentingan pariwisata dan menempatkan identitas budaya sebagai komoditas ekonomi.

Budaya dijadikan objek tontonan yang dianggap eksotis oleh wisatawan yang menimbulkan adanya Colonial Gaze. Hal ini mencerminkan bentuk “orientalism” yang melanggengkan praktik othering, di mana Negara Barat membangun identitas Timur yang berbeda dan menempatkan Timur dalam posisi subordinat. Selain itu, promosi pariwisata Danau Toba kerap membingkai masyarakat adat sebagai “otentik” dan “primitif” untuk menarik wisatawan asing. Narasi ini sejalan dengan praktik imperialisme budaya, di mana pemerintah mereproduksi stereotip orientalis dan demi kepentingan ekonomi. Komunitas lokal sering digambarkan miskin dan “tak tersentuh peradaban” untuk membangun citra eksotis yang diinginkan pasar global.

Pariwisata pada akhirnya menjadi sarana dominasi simbolik yang melanggengkan ketimpangan kuasa. Budaya pun diposisikan sebagai komoditas, bukan lagi sebagai warisan hidup. Dalam konteks ini, pariwisata telah berfungsi sebagai ruang bagi wisatawan untuk merasa superior dan menikmati kemiskinan masyarakat adat yang mereka anggap sebagai kelompok “primitif” dengan budaya yang belum tersentuh modernitas.

Eksploitasi Lingkungan di Balik Label ‘Berkelanjutan’

Pada tahun 2020, UNESCO mengakui Danau Toba sebagai Global Geopark. Status ini mendorong percepatan pembangunan hotel, resort, dan infrastruktur lain di sekitarnya. Meski dibungkus dengan label “berkelanjutan”, kenyataannya pembangunan tersebut menciptakan degradasi lingkungan, yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat setempat. Limbah dari hotel dan aktivitas wisata telah mencemari air danau, sementara hutan terus dibabat untuk membuka lahan pembangunan.

Akibatnya, bencana demi bencana pun datang menerjang, termasuk longsor di Desa Simangulampe pada 2023 dan banjir di Kota Parapat pada tahun 2025. Data dari BPS Sumatera Utara menunjukkan adanya peningkatan kejadian bencana terkait perubahan tata guna lahan untuk kebutuhan pariwisata. Pembangunan masif juga mendorong penggusuran ruang hidup masyarakat adat yang lahannya diambil alih untuk proyek wisata.

Dengan demikian, label “sustainable” dalam pengembangan pariwisata Danau Toba merupakan bentuk greenwashing dan socialwashing, karena sering kali tidak berjalan selaras dengan kenyataan di lapangan. Kata “sustainable” kerap dijadikan alat legitimasi eksploitasi dan perampasan ruang hidup masyarakat. Selain itu, banyaknya wisatawan yang datang juga memperparah pencemaran air di Danau Toba, termasuk akibat arus lalu lintas kapal dari pelabuhan Ajibata ke Samosir. Kapal-Kapal ini umumnya menggunakan bahan bakar fosil (seringkali berupa solar) yang mencemari air danau yang merupakan sumber kehidupan bagi warga yang tinggal di pesisirnya.

Ketergantungan Ekonomi Masyarakat Lokal pada Sektor Pariwisata

Lebih lanjut, pariwisata juga telah mengubah mata pencaharian masyarakat di sekitar Danau Toba. Dulu, sebelum Danau Toba menjadi objek wisata dan sebelum pariwisata di danau tersebut belum masif, masyarakat lokal Toba adalah petani dan nelayan. Namun kini, pekerjaan-pekerjaan tradisional seperti bertani dan nelayan mulai ditinggalkan, berganti dengan pekerjaan di sektor pariwisata: pemandu wisata, penjual suvenir, atau pemilik homestay. Ketika terjadi guncangan atau krisis, ketergantungan ini dapat membuat ekonomi lokal terpukul, seperti yang terjadi pada masa Pandemi COVID-19.

Hubungan antara turis asing sebagai “tamu kaya” dan masyarakat lokal sebagai “pelayan” menegaskan pola dominasi-subordinasi yang menyerupai kolonialisme baru. Ketika kebijakan pemerintah lebih fokus pada bagaimana menarik wisatawan dibanding memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal, ketergantungan struktural ini akan semakin mengakar. Hal ini sesuai dengan logika imperialisme di mana pemerintah mengakuisisi kepemilikan adat dengan tujuan pembangunan dan pengembangan pariwisata yang pada dasarnya untuk memenuhi ekspektasi wisatawan. Kekuasaan membuat pembangunan dikendalikan oleh negara yang dipengaruhi oleh kelompok eksternal. Hal ini dapat menciptakan eksklusi sosial dan eksploitasi sumber daya dengan hasil keuntungan yang tidak merata sehingga menyebabkan ketimpangan antara masyarakat lokal dengan pemilik tempat wisata.

Menciptakan Pariwisata yang Benar-benar Berkelanjutan dan Adil

Untuk mendorong pariwisata yang benar-benar berkelanjutan dan adil, pemerintah dapat menerapkan pendekatan tourism for sustainable development, bukan sekadar sustainable tourism. Dalam Building community capacity for tourism development (2008), Gianni Moscardo menawarkan sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menciptakan sektor pariwisata yang tidak meninggalkan seorang pun di belakang. Melalui pendekatan ini, masyarakat lokal ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan pariwisata. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya seperti:

- Product synergy, yakni menyediakan fasilitas wisata yang juga bermanfaat untuk masyarakat lokal

- Market synergy, yakni mengangkat profesi lokal sebagai daya tarik wisata

- Marketing synergy, yakni menggunakan narasi budaya dan sejarah tanpa mengeksploitasi masyarakat lokal.

Dengan demikian, kita dapat mempromosikan pariwisata di Danau Toba dengan meminimalisir kerugian bagi masyarakat lokal dalam sektor pariwisata. Untuk memulainya, pemerintah harus mengubah paradigma: menjadikan masyarakat lokal bukan sekadar pelengkap pariwisata, tetapi sebagai pemegang kendali atas warisan budaya dan alam mereka. Tanpa perubahan paradigma ini, label “sustainable” hanya akan menjadi topeng baru bagi dominasi struktural dalam balutan pariwisata modern.

Editor: Abul Muamar

Terbitkan thought leadership dan wawasan berharga Anda bersama Green Network Asia, pelajari Panduan Artikel Opini GNA.

Join Membership Green Network Asia – Indonesia

Jika Anda menilai konten ini bermanfaat, dukung gerakan Green Network Asia untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui pendidikan publik dan advokasi multi-stakeholder tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia. Dapatkan manfaat khusus untuk pengembangan pribadi dan profesional Anda.

Jadi Member SekarangAdzra’a adalah mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki ketertarikan kuat terhadap isu-isu kemanusiaan, HAM, keamanan, dan politik global.

Memahami dan Mendorong Transformasi Keberlanjutan Perusahaan: Belajar dari Makalah Nurani, dkk (2025)

Memahami dan Mendorong Transformasi Keberlanjutan Perusahaan: Belajar dari Makalah Nurani, dkk (2025)  Perkembangan dan Tantangan Produksi Hidrogen Hijau di Indonesia

Perkembangan dan Tantangan Produksi Hidrogen Hijau di Indonesia  Mengakui Alam sebagai Seniman untuk Dukung Konservasi Keanekaragaman Hayati

Mengakui Alam sebagai Seniman untuk Dukung Konservasi Keanekaragaman Hayati  Membangun Ketahanan terhadap Panas di Tengah Meningkatnya Risiko di Asia-Pasifik

Membangun Ketahanan terhadap Panas di Tengah Meningkatnya Risiko di Asia-Pasifik  Komunitas Tuli dan Keberlanjutan: Mengubah Hambatan menjadi Modal Sosial untuk Pembangunan Inklusif

Komunitas Tuli dan Keberlanjutan: Mengubah Hambatan menjadi Modal Sosial untuk Pembangunan Inklusif  Melibatkan Masyarakat Pesisir dalam Menangani Polusi Jaring Hantu di Laut

Melibatkan Masyarakat Pesisir dalam Menangani Polusi Jaring Hantu di Laut