Eco-ableism dalam Pengelolaan Risiko Bencana

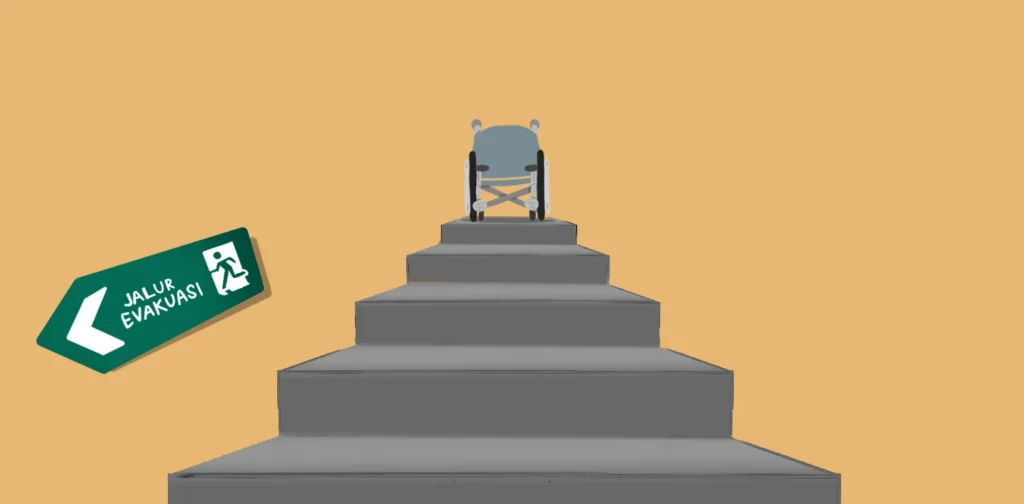

Ilustrasi: Irhan Prabasukma.

Agenda keberlanjutan sering ditampilkan sebagai proyek penyelamatan bersama. Namun di balik istilah-istilah “hijau”, adaptasi iklim, dan pembangunan ketahanan, tersembunyi asumsi yang jarang dipertanyakan: bahwa semua orang menghadapi krisis ekologis dengan tubuh, akses, dan kemampuan yang sama. Di sinilah eco-ableism bekerja. Ia bukan sekadar kekurangan teknis dalam kebijakan lingkungan, melainkan kerangka berpikir yang menempatkan tubuh non-disabilitas sebagai standar dalam merancang solusi hijau.

Sebagai bagian dari komunitas Tuli, saya melihat bahwa krisis iklim bukan hanya soal banjir dan cuaca ekstrem, tetapi juga tentang siapa yang memiliki akses terhadap informasi penyelamatan diri ketika bencana terjadi serta bagaimana sistem mitigasi dan penanggulangan dapat menjawab kebutuhan orang dengan disabilitas. Di Indonesia, eco-ableism bukan wacana abstrak. Ia nyata hadir dalam berbagai aspek, termasuk dalam cara bencana dipahami, direspons, dan dikelola.

Dampak Bencana yang Tidak Proporsional

Berbagai bencana yang melanda Indonesia, khususnya bencana hidrometeorologis di Pulau Sumatra pada penghujung November hingga awal Desember 2025, menunjukkan bahwa krisis ekologis tidak pernah berdampak secara merata. Penyandang disabilitas secara konsisten mengalami dampak yang lebih berat, tetapi tetap ditempatkan di pinggir perencanaan kebencanaan. Meskipun kerap disebut sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas lebih sering muncul dalam laporan pascabencana dibandingkan dalam desain kesiapsiagaan, peringatan dini, dan simulasi evakuasi.

Di Kota Padang, misalnya, tercatat setidaknya 33 penyandang disabilitas terdampak banjir dan baru memperoleh bantuan khusus setelah bencana terjadi. Pola ini mencerminkan kecenderungan yang lebih luas, yakni negara bergerak setelah kerentanan berubah menjadi kerusakan nyata, alih alih mencegah risiko sebelum berkembang menjadi krisis. Pemberitaan sejumlah media nasional juga memperlihatkan kerentanan berlapis yang dialami penyandang disabilitas, khususnya perempuan, mulai dari hambatan mobilitas dan keterbatasan akses informasi hingga risiko kekerasan di pengungsian dan minimnya layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Dalam konteks ini, bencana memperburuk ketimpangan yang telah ada sebelumnya.

Minimnya data dan dokumentasi mengenai keterlibatan penyandang disabilitas dalam simulasi evakuasi dan perancangan sistem peringatan dini mengungkap persoalan yang lebih mendasar. Ketidakhadiran mereka dalam kebijakan dan laporan kebencanaan menunjukkan bahwa sistem yang ada masih dibangun atas asumsi kemampuan sensorik dan mobilitas yang seragam. Ketergantungan pada sirene, pengumuman suara, dan instruksi verbal memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas, termasuk komunitas Tuli, belum diposisikan sebagai subjek utama dalam pengelolaan risiko bencana.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait bencana Sumatera menguatkan kondisi tersebut. Hingga 12 Desember 2025, tercatat 13.278 penyandang disabilitas terdampak bencana di Aceh, dibandingkan hanya 22 orang di Sumatera Utara dan 168 orang di Sumatera Barat. Kesenjangan angka yang mencolok ini tidak menunjukkan absennya penyandang disabilitas di wilayah tertentu, melainkan kegagalan sistem pendataan dalam mengenali mereka secara adil dan konsisten. Fakta kuantitatif ini menegaskan bahwa bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan peristiwa sosial yang secara sistematis memperdalam ketimpangan struktural terhadap penyandang disabilitas.

Eco-ableism dalam Pengelolaan Risiko Bencana

Eco-ableism merujuk pada bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang muncul dalam kebijakan, perencanaan, dan praktik lingkungan yang mengklaim netral dan berkelanjutan, tetapi berangkat dari asumsi yang menetapkan tubuh nondisabilitas sebagai standar. Konsep ini dikembangkan dalam kajian disabilitas untuk menamai praktik lingkungan yang tidak secara eksplisit menolak disabilitas, tetapi menghapusnya melalui pengabaian sistemik. Dalam kerangka ini, akses kerap diposisikan sebagai tambahan teknis, bukan sebagai fondasi dari keadilan ekologis dan keselamatan publik.

Dalam pengelolaan risiko bencana, eco-ableism bekerja melalui sistem yang tampak objektif namun eksklusif. Sistem peringatan dini yang mengandalkan sirene dan pengumuman suara, informasi kebencanaan yang minim visual dan teks, serta desain pengungsian yang tidak aksesibel menunjukkan bahwa kebijakan kebencanaan masih dibangun atas asumsi tentang manusia ideal, yaitu mereka yang dapat mendengar, bergerak cepat, memahami instruksi verbal, dan bereaksi secara instan. Asumsi ini tidaklah netral, melainkan pilihan politik yang menentukan siapa yang dapat merespons bencana secara efektif dan siapa yang dibiarkan tertinggal.

Bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas Tuli, krisis iklim yang telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana juga berarti krisis komunikasi. Ketika informasi tidak dapat diakses sejak tahap peringatan dini, risiko ekologis berubah menjadi ancaman langsung terhadap keselamatan. Dalam konteks ini, kegagalan pengelolaan risiko bencana bukan semata persoalan teknologi atau sumber daya, melainkan juga kegagalan cara berpikir. Selama agenda kebencanaan masih dibangun di atas tubuh nondisabilitas sebagai norma atau standar, bencana akan terus menjadi peristiwa sosial yang mereproduksi ketimpangan terhadap penyandang disabilitas.

Perspektif Disabilitas dalam Membaca Risiko Lingkungan

Pengalaman hidup penyandang disabilitas menunjukkan bahwa relasi manusia dengan lingkungan tidak bersifat tunggal dan tidak dapat direduksi pada satu cara inderawi yang dianggap normal. Komunitas Tuli membangun kewaspadaan melalui visualitas, gestur, kepekaan terhadap perubahan ruang, dan komunikasi berbasis bahasa isyarat. Penyandang disabilitas netra mengandalkan pendengaran, sentuhan, dan memori spasial; sementara penyandang disabilitas fisik mengembangkan pengetahuan lingkungan melalui perencanaan ruang, ritme tubuh, dan strategi mobilitas yang adaptif. Ragam pengalaman ini memperlihatkan bahwa disabilitas bukan ketiadaan kapasitas ekologis, melainkan sumber pengetahuan alternatif dalam membaca risiko dan perubahan lingkungan.

Penelitian tentang mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas di Indonesia menunjukkan bahwa kerentanan yang dialami kelompok ini bukan semata akibat kondisi tubuh, melainkan akibat sistem kebencanaan yang gagal mengintegrasikan perspektif disabilitas sejak tahap prabencana. Ketika penyandang disabilitas tidak dilibatkan dalam perencanaan, simulasi evakuasi, dan manajemen risiko, pengetahuan yang mereka miliki tentang lingkungan juga terhapus dari kebijakan. Akibatnya, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan pengungsian dibangun berdasarkan asumsi kemampuan sensorik dan mobilitas yang seragam, sehingga tidak responsif terhadap realitas beragam tubuh manusia.

Keberlanjutan dan ketahanan lingkungan yang inklusif menuntut pergeseran mendasar dari logika perlindungan menuju pengakuan epistemik. Melibatkan penyandang disabilitas berarti mengakui bahwa mereka bukan hanya kelompok yang harus diselamatkan, tetapi subjek yang memiliki pengalaman, strategi, dan pengetahuan penting dalam pengurangan risiko bencana. Tanpa pengakuan ini, sebagaimana telah ditunjukkan oleh berbagai studi mitigasi disabilitas, kebijakan kebencanaan akan terus gagal melindungi mereka yang paling terdampak dan justru mereproduksi ketimpangan yang sama dalam setiap krisis ekologis. Dalam konteks inilah, pengakuan terhadap perspektif disabilitas menjadi kunci untuk membongkar eco-ableism dalam pengelolaan risiko bencana.

Menantang Pengelolaan Risiko Bencana yang Eksklusif

Pengelolaan risiko bencana yang mengabaikan kondisi disabilitas pada dasarnya rapuh. Sistem yang tampak siap siaga di atas kertas dapat gagal total di lapangan ketika peringatan dini, evakuasi, dan layanan pengungsian tidak dirancang untuk menjangkau seluruh ragam tubuh dan kemampuan. Menyadari eco-ableism dalam sistem kebencanaan berarti mengakui bahwa kegagalan bukan semata soal kurangnya sumber daya atau teknologi, melainkan soal cara berpikir dan cara merancang sistem.

Menghapus eco-ableism menuntut pergeseran dari pendekatan karitatif menuju pendekatan struktural. Penyandang disabilitas harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, pemetaan risiko, penyusunan sistem peringatan dini, hingga desain pengungsian dan pemulihan pascabencana. Pendataan terpilah disabilitas perlu dijadikan standar, bukan pengecualian; dan pengalaman hidup penyandang disabilitas harus diakui sebagai sumber pengetahuan kebencanaan yang sah. Tanpa perubahan ini, pengelolaan risiko bencana akan terus meninggalkan mereka yang paling terdampak, dan setiap krisis ekologis akan memperdalam ketimpangan yang sama.

Editor: Abul Muamar

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Bagja adalah co-founder Silang.id dan praktisi budaya Tuli yang fokus pada isu media, aksesibilitas, keberagaman, dan inklusi.

Krisis Iklim dan Menyempitnya Ruang Aman bagi Warga di Jakarta

Krisis Iklim dan Menyempitnya Ruang Aman bagi Warga di Jakarta  Jerman Tingkatkan Langkah Perlindungan untuk Infrastruktur Kritis

Jerman Tingkatkan Langkah Perlindungan untuk Infrastruktur Kritis  Bagaimana Perilaku Manusia Menjadi Mesin Utama Aksi Keberlanjutan

Bagaimana Perilaku Manusia Menjadi Mesin Utama Aksi Keberlanjutan  Meningkatkan Peran Komunitas Lokal dalam Mengatasi Masalah Sampah Laut

Meningkatkan Peran Komunitas Lokal dalam Mengatasi Masalah Sampah Laut  Menilik Dampak Masifnya Pembangunan Pusat Data

Menilik Dampak Masifnya Pembangunan Pusat Data  Menyoal Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Ditanggung Negara

Menyoal Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Ditanggung Negara